IP创作的冰山原则:看不到的前期设定更重要

欢迎关注“创事记”的微信订阅号:sinachuangshiji

文/马丁 微信公号:martingoo

著名作家海明威,在《午后之死》中这样描述,如果作家对想要写的东西做到“心里很有数”,写作中就可以省略所知道的那些东西。

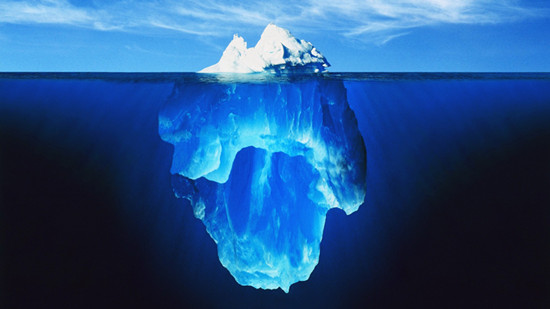

这就是文学写作中著名的“冰山原则”。

“冰山原则”指的是,作者写出来的,展现给读者看的那部分,就像冰山一样,只是停留在水面的八分之一,作家“心中有数”的宏伟的八分之七,则潜藏在冰山下。海明威认为,只要作家写得够真实,读者会强烈感觉到所省略的地方,好像作者已经写出来一样。

这段话里存在着一个前后因果的逻辑,即,只有做到“心中很有数”,笔下的东西才足够真实,即,故事才能够获得成功。

这点和“IP创作”有些类似之处。美国成熟的IP创作中,有道极为关键的工序,即,对“角色”和“世界”的设定,是成型于故事之前,而不是诞生于故事之中。后续所有故事和剧情的设计,都会围绕设定好的角色和世界来展开,即,对人物和世界“心中有数”,所以才能形成合理的故事和剧情表述。

这里面,角色是什么性格特征,才会发生什么故事。应该说,未来的角色经历,包括人物与故事间能形成的逻辑关系,在最开始其实就已铺陈完毕。同时,因为角色天然存在,故事中的剧情也不会特意再去全方位的交代人物背景。

所以,站在读者这端来看,故事中展现出来的“角色形象”,他们所看到的部分,就像冰山一样,往往只是整个人物设定中露出在水面上的八分之一。而该角色复杂的人生背景和世界背景,即,所谓的八分之七,则都藏在水面之下。

但读者却往往可以根据故事内容,大致知道角色和世界到底是一种怎样的本来面目和价值取向。这是“先有角色后有故事”这种创作逻辑决定的,海明威所谓的“心中很有数”后,“读者会强烈感觉到所省略的地方,好像作者已经写出来一样”,多少有些异曲同工之处。

这也是为何,IP商业中形成的好莱坞故事,看上去虽然都非常简单,但是,背后支撑故事的角色原型和世界背景的构成工作,却需要庞大工序和作业作为基础。而这种工序作业的工业化和体系化,则可以看作整个IP商业水面之下的八分之七,也是这座巨大冰山能够进行宏大移动的最重要基础。

这也是为什么IP创作中,剧本和故事还未展开,角色和世界设定等前期工作,经常会占到整个资源投入中的绝大部分。这部分宏伟的八分之七的繁复工作,一般也无法在成品中看到,从而常常容易被误认为缺乏价值,或得不偿失。

一般而言,“故事”本身距离读者的确更近,容易看到商业机会,而前期的设定工作,看上去,似乎和读者没有太大关联,巨大的支出也无法获得快速回报。这也是为何,国内更热衷于去讲故事,而不注重前期设定工作的原因。

但是,如果缺乏这些前期设定,对后续的故事延展,包括剧情发展,往往是无法做到真正“心中有数”,一定程度上,容易导致人物特征混乱,或者说,角色通常会缺乏连续性和生命力。国内的故事之所以经常缺乏合理的内在逻辑,甚至导致剧情“失真”,人物和世界背景的设定薄弱有非常大的关系。

海明威所谓的“心中很有数”,放在IP创作中,是把这些“心中有数”真实的落到了纸面上,并做到万物巨细,从而真正的做到心中“很”有数。

他的一个“很”字非常有趣,他用的是“很有数”,而不是简单“有数”,一个“很”字,可以解释IP商业中前期工作为什么如此重要,正因为需要做到“很”有数,才会有故事落地时的游刃有余,也才会有消费过程中的商业最大化的可行性。

IP的前期作业,之所以需要万物巨细,是为了便未来创作中做到随时调用,并使故事不易失真,严格来讲,这些庞大复杂的前期工作,更像一道商业成功和故事可行性的保险。

具体看的话,这些“心中很有数”的内容,即,是对人物、世界、价值观的设定和准备,从而舍弃在故事中去完成繁复和老套的人物、世界的塑造过程。

这种方式,一定程度上解放了故事的容量,让故事有更大的空间进行更充分的剧情表述,而不是花费更多的剧情资源来塑造“角色”和“世界”。而剧情创作的空间越大,越有利于在大众级市场形成商业化的故事消费。

消费者消费的虽然只是很简单的故事,但是,对创作者而言,他们考虑得显然更多,如果缺乏“真实角色”的支撑,故事本身的价值会很薄弱,同时也会拉低其生命力。从商业角度看,显然不是他们想要的。因此,如果我们将展现在消费者面前的“故事”看作冰山水面上的那部分,那么更为宏大的八分之七,则是其能够保持长久成功的重要基础,没有之一。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)